丂 丂 抧媴偺幙検丂俇.侽亊1024倠倗 悈偺幙検丂丂侾.係亊1021倠倗 悈偺斾棪丂丂侽.侽俀俁亾丂 抧媴偺昞柺偼栺俈侽亾偑悈偱暍傢傟偰偄傞丅 恖懱偺俇侽亾偐傜俈侽亾偑悈暘 |

偍嶮偺忋偵敄偔乮愺偔乯媿擕傪偼偭偰丄堦揌偺媿擕傪悅傜偡丅丂 |

側偤丄惵偔尒偊傞偺偐丅 尨場偼掕偐偱偼側偄偑丄寢榑偐傜尵偆偲愒怓偺岝慄偑 昘壨偺昘偺拞偺壗偐偺惉暘偵媧廂偝傟偰惵偄怓偺岝慄偑 懡偔巆偭偰僩儞僱儖偺拞傑偱撏偄偨偐傜偱偁傞丅丂 |

摦怉暔側傜俢俶俙偺拞偵巔偐偨偪偺忣曬偑擖偭偰偄傞 偦偆偱偁傞偑柍婡幙偺悈偺寢徎偑尨揰傪拞怱偵寢徎偑 惉挿偟偰偄偔偦偺俇曅偑摨偠宍偵惉挿偡傞偺偑偲偭偰傕 晄巚媍偱偁傞丅壗屘偩傠偆丅丂 |

丂悈偼悈慺僈僗偑擱從偟偰惗惉偡傞丅偡側傢偪丄悈偼悈慺僈僗偺擱偊僇僗偱偁傞丅傑偨丄崅壏偵擬偣傜傟偨戝検偺揝摍偵拲悈偡傞偲丄悈偼悈慺僈僗偲巁慺僈僗偵暘夝偟丄敋敪揑偵擱從傪婲偙偡婋尟惈偑偁傞丅

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

丂

丂

丂悈偼擬偣傜傟偰暒揰偵払偡傞偲暒摣偟悈乮偍搾乯偐傜悈忲婥偵側傞丅偙偺偲偒戝偒側懱愊朿挘傪婲偙偡丅 丂侾侽侽亷偺悈乮偍搾乯侾俉倗(侾mol乯偺懱愊亖18.8cm3 丂侾侽侽亷偺悈忲婥丂 侾俉倗(侾mol乯偺懱愊 丂丂丂丂丂丂丂丂亖22.4ℓ亊乮373乛273乯亐乮18.8乛1000乯亖侾俇俁侽 |

|

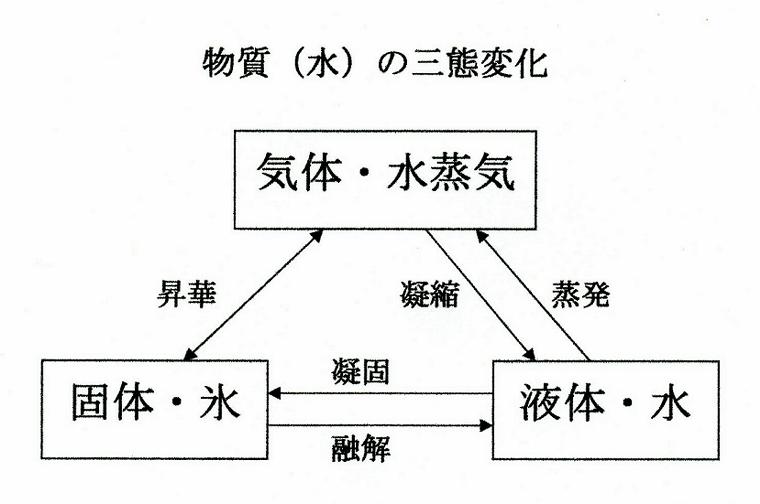

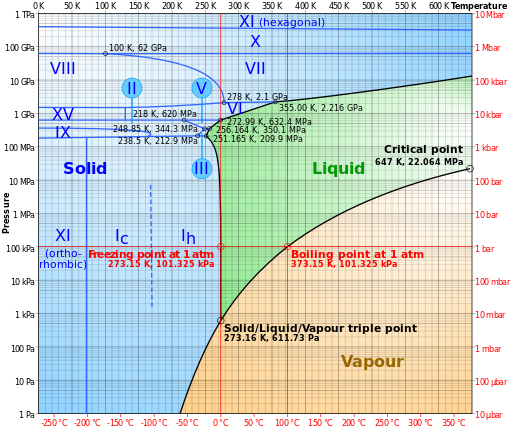

丂丂恾拞偺愒怓偺墶慄偼戝婥埑乮101.3kPa)傪帵偟丄 丂丂嵍懁偺廲慄偼丄昘揰(0亷)傪帵偟丄塃懁偺偦傟偼暒揰(100亷)傪昞偟偰偄傞丅 丂丂壏搙偲埑椡傪巜掕偟偰傗傟偽丄俁懺乮昘偐丄悈偐丄悈忲婥偐乯偑暘傞丅丂 |

亀僓丒僽儖乕丒儅乕僽儖亁

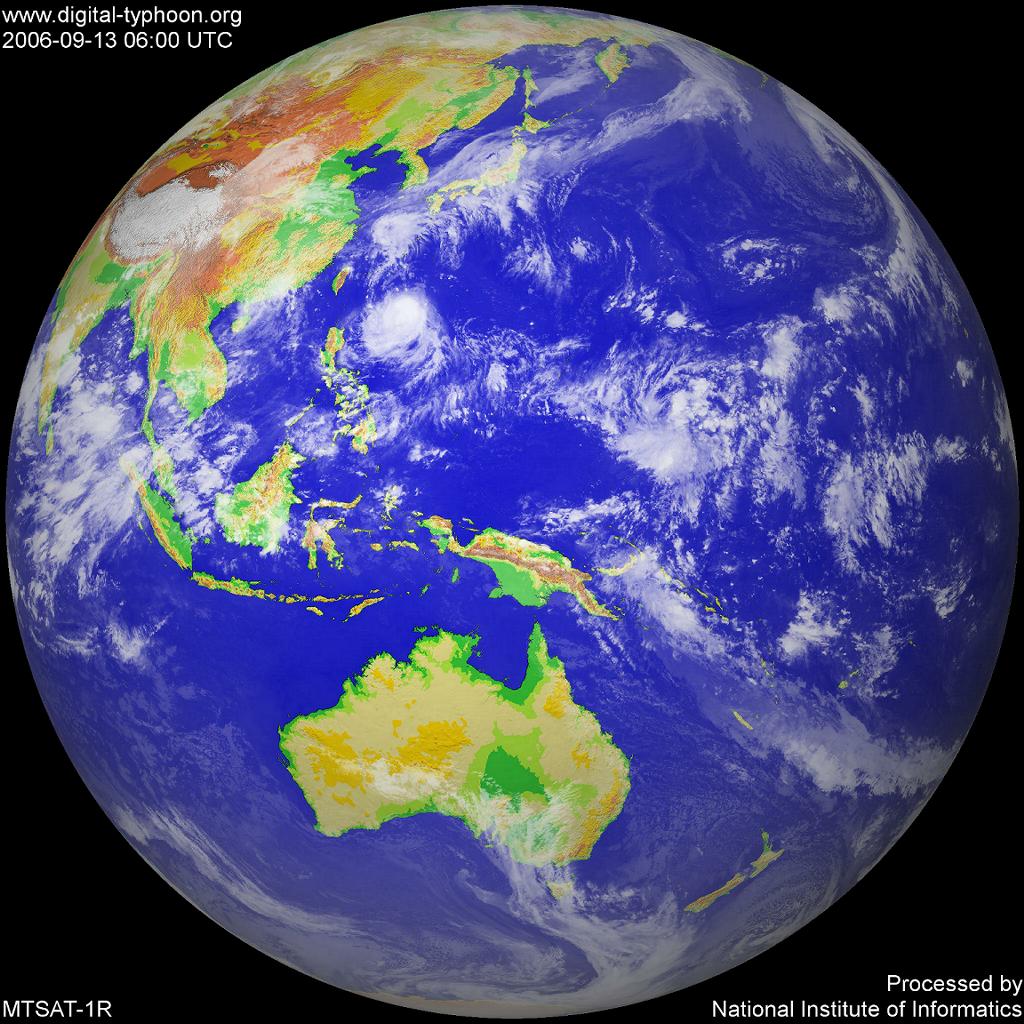

乮1972擭12寧7擔丄傾億儘17崋偵搵忔偟偨僴儕僜儞丒僔儏儈僢僩偑嶣塭偟偨抧媴乯

丂抧媴偺嬻婥憌偺岤偝

丂抧媴偺宍忬偼媴宍丄偦偺敿宎偼俇俁俈侽倠倣偁傞丅偦偟偰偦偺忋偵嬻婥偺憌傪揨偭偰偄傞丅偱丄偦偺暘岤偝偼丠栺俆侽倠倣偱偁傞丅偦傟偼惉憌寳偺忋晹偲尵傢傟傞偲偙傠偱偦偙偺嬻婥偺敄偝偼抧忋晹偺栺1/1000偱偁傞丅偡側傢偪抧媴偺敿宎偺0.78亾丄傕偟敿宎侾侽們倣偺墌傪昤偄偨傜偲偟偰傕嬻婥偺憌偼0.8mm偱侾倣倣偵傕側傜側偄丅偦傟傎偳敄偭傌傜偄懚嵼偱偁傞丅

丂偄傑丄侾cm亊侾cm掙柺愊傪帩偪丄嬻婥偑側偔側傞忋嬻乮栺100km忋嬻亖嬻婥偺擹偝偼抧忋晅嬤偺侾侽侽枩暘偺侾埵乯傑偱怢傃偰偄傞嬻婥偺拰傪峫偊丄偦偺拞偺嬻婥偺幙検傪應傞偲偄偔傜偵側傞偐丅

丂摎偊偼1.033kg偱偁傞丅忋偺傛偆側婥拞偺幙検傪捈愙應偙偲偼晄壜擻偱偁傞偑娫愙揑偵應傞曽朄偑偁傞丅

丂

丂

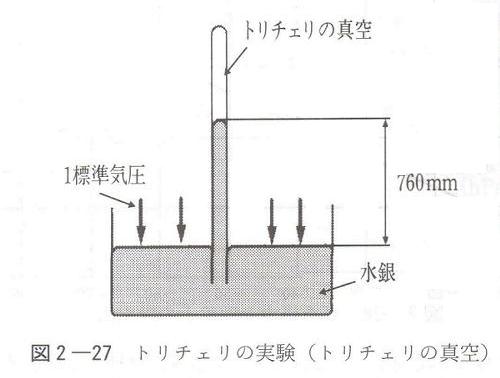

傑偢丄悈嬧傪枮偨偟偨梕婍傪恾偺傛偆偵梡堄偡傞丅

傑偨丄娗偺曅曽偑暵偠傜傟偰偄傞栺侾倣偺挿偝偺僈儔僗娗傪梡堄偡傞丅

偙偺僈儔僗娗偵悈嬧傪枮偨偟丄悈嬧偑楻傟側偄傛偆偵巜偱墴偝偊偰丄梡堄偟偨悈嬧棴傔偺悈嬧偺拞傑偱擖傟偰巜傪偦偭偲娚傔傞偲僈儔僗娗偺拞偺悈嬧偺偄偔傜偐偼悈嬧棴傔偵弌傞偑丄僈儔僗娗撪偺悈嬧偼慡晹弌傞偺偱偼側偔偁傞崅偝傑偱壓偑傞偲偦傟埲忋偼壓偑傜側偔側傞丅

偙偺幚尡偼僈儔僗娗偺抐柺愊偵娭學側偔悈嬧拰偺崅偝偼摨偠偱俈俇cm偱偁傞偑丄夝傝傗偡偔偡傞偨傔偵丄娗撪柺愊偑侾cm2偺僈儔僗娗偲偟偰榖傪恑傔傞丅

偙偺拞偵偁傞悈嬧偺幙検亖悈嬧拰偺懱愊亊悈嬧偺枾搙

丂亖侾cm2亊俈俇cm亊侾俁.俆俋g乛cm3

丂亖侾侽俁俁倗亖侾.侽俁俁kg

偙偺1033g偺悈嬧偵廳椡偑摥偒惗偢傞椡偼

丂俥亖倣倗亖幙検亊廳椡壛懍搙亖侾.侽俁俁[倠倗]亊俋.俉[倣乛倱2]亖侾侽.侾俁[俶]

偙偺椡偑侾cm2偵偐偐偭偰偄傞偺偱

丂俹亖侾侽.侾俁[俶乛cm2]亖10.13亊10000乵俶乛倣2亖俹倎乶

丂丂亖101300[俹倎]亖1013[倛俹倎]亖101.3[倠俹倎]亖0.1013[俵俹倎]

丂偙偺傛偆偵丄嬻婥拰偺拞偺嬻婥偺幙検偼應傟側偐偭偨偑丄悈嬧傪巊偆偙偲偱應傞偙偲偑弌棃傞丅

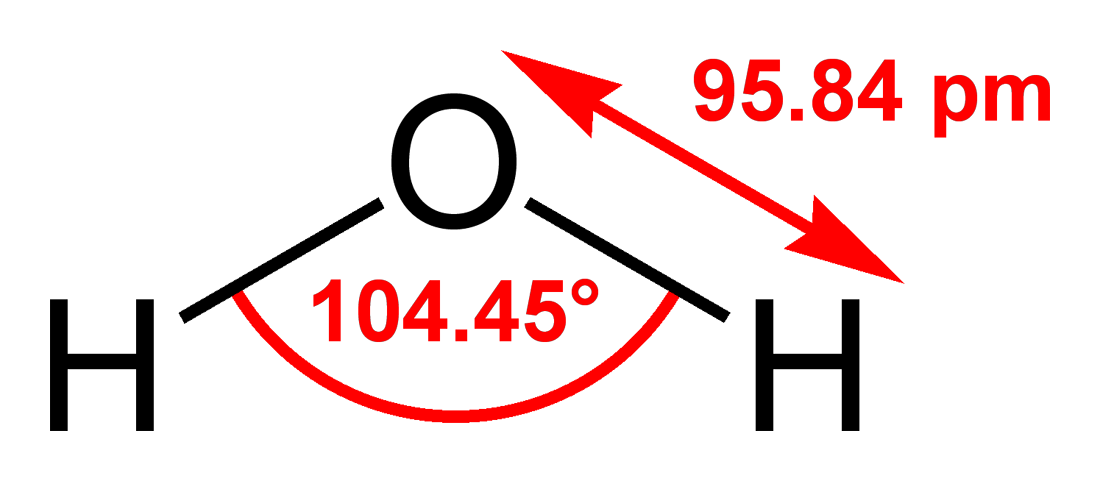

悈嬧偺枾搙偼侾俁.俆俋g乛cm3偱丄戝婥埑偵憡摉偡傞悈嬧拰偼俈俇們倣偱偁傞丅偙傟傪俈俇們倣俫倗偲昞偡丅

丂悈偺枾搙偼侾.侽g乛cm3偱偁傞偐傜丄戝婥埑傪悈拰偱昞偡偲侾侽.俁俁倣俙倯偲側傞丅俙倯偼(aqua)偱丄悈傪堄枴偡傞丅偙偙偱偼悈拰傪堄枴偡傞丅

- 偙傟傜偐傜

| 戝婥埑 | 亖侾侽侾俁hPa乮透氖呓顿乯婥徾娭學偱巊傢傟偰偄傞 亖侽.侾侽侾俁MPa亖侾侽侾.俁kPa 亖俈俇cmHg亖俈俇侽mmHg 亖侾侽.俁俁mAq 亖侾.侽俁俁Kg乛cm2丂廳椡扨埵宯偱尰嵼偼巊傢傟側偄 |

弌揟丗僂傿僉儁僨傿傾

悈慺敋敪

婥懱偺悈慺乮悈慺暘巕乯偵傛傞僈僗敋敪丅

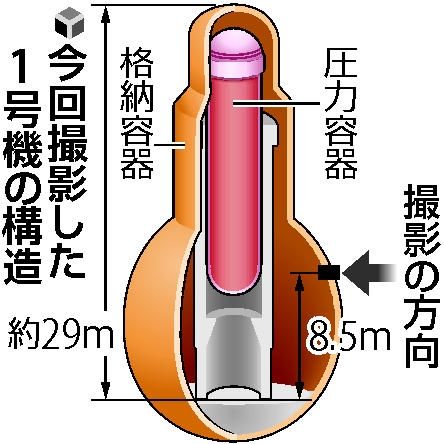

丂僠僃儖僲僽僀儕尨巕椡敪揹強帠屘傗暉搰戞堦尨巕椡敪揹強帠屘側偳丄妀暘楐斀墳傪棙梡偡傞尨巕椡敪揹強偺帠屘乮椻媝婡擻偺憆幐乯偵傛傝婲偒傞敋敪偼忋婰偱偁傞丅擱椏旐暍娗偺僕儖僇儘僀偑崅壏偺悈忲婥偲斀墳偟偰悈慺偑敪惗偟丄師偄偱悈慺偑巁慺偲斀墳偟偰敋敪偡傞丅

| Zr + 2 H2O 仺 ZrO2 + 2 H2 2 H2 + O2 仺 2 H2O |

| 俀俫2俷 亄 (286亊2)kJ 佁 俀俫2 亄 侽2 |