古山陽道として紹介している内容に関して、この1冊の本から多くのことが読み

取れそうで、楽しみです。

さっそく、須磨浦公園内に芭蕉の句として紹介されている句碑の読みですが私は

カタツムリ つのふりわけよ すまあかし としていましたが

この本には でんでむし つのふりわけよ すまあかし と読んであります。

芭蕉がよんだのは1688年頃と思われますが、1796年頃には「でんでむし」

と読んでいたようです。わたしも今日から(2004.04.22)そのようによむことと

します。でんでむし(8-58a)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

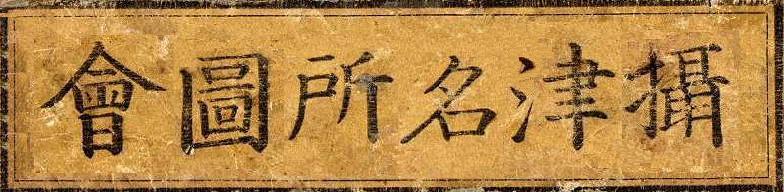

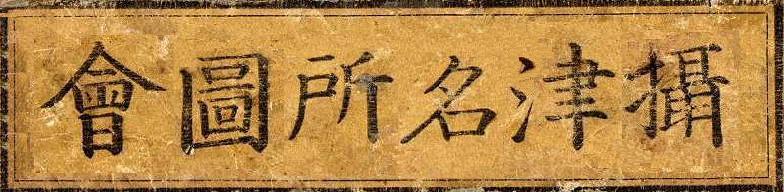

寛政十戊午年九月(つちのえうま)刊行

(巻之壱)住吉郡(すみよしこおり)序文+(1〜67)

(巻之二)東生郡(ひがしなりのこおり)(1〜58)

(巻之三)東生郡・西成郡(にしなりのこおり)(1〜73)

(巻之四上)大坂部(1〜51)

(巻之四下)大坂部(52〜87)

(巻之五)嶋下郡(しまのしもこおり)・嶋上郡(しまのうえこおり)(1〜66)

(巻之六上)豊島郡(てしまこおり)箕面・河邊郡(かわべこおり)中山多田宝塚

(1〜44)

(巻之六下)河邊郡(かわべこおり)中山多田宝塚伊丹尼崎(45〜90)

+(9巻-58)+(9巻-59)+奥付

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

寛政八丙辰年九月(ひのえたつ)刊行

(巻之七)武庫郡(むここおり)六甲山・菟原郡(うはらこおり)東灘・

+序文+(1〜57)

(巻之八上)矢田部郡(やたべこおり)兵庫(1〜40)

(巻之八下)矢田部郡(やたべこおり)須磨(41〜94)

(巻之九)有馬郡・能勢郡(1〜57)+58+59+奥付

上記巻数は、各冊の綴じ側欄外に刻まれている巻数により表示しています。

綴じ側欄外には板木彫り師か、板木彫り屋か、主として片かなで姓が所々に刻ま

れています。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

|